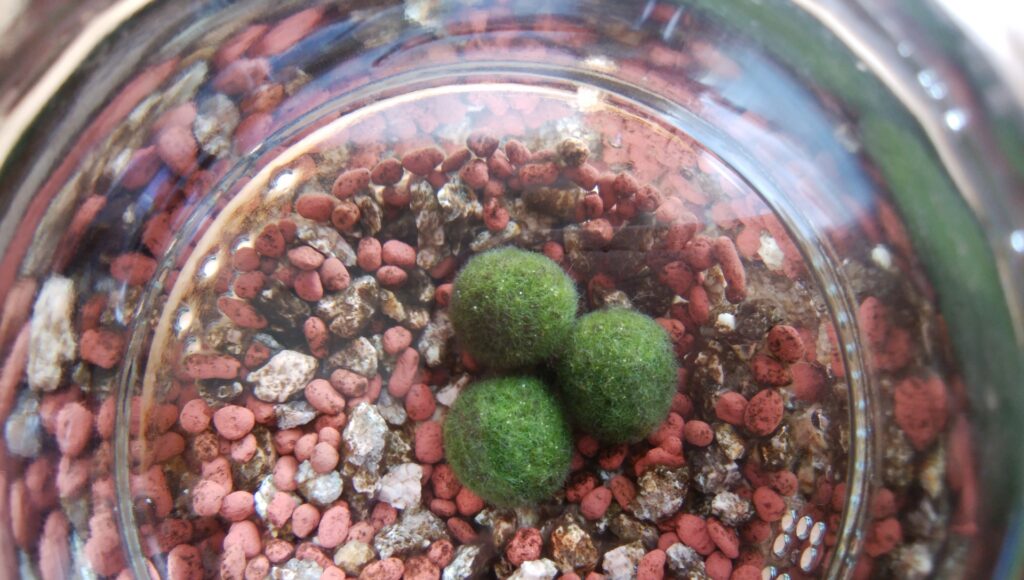

阿寒湖マリモ、120年で1割に 土砂流入で減少

東北大や神戸大などの共同研究チームは8日までに、特別天然記念物である北海道・阿寒湖のマリモの量が、約120年前までは現在の約10~100倍だったとの研究結果を公表した。

20世紀前半の森林伐採に伴う土砂流入や水力発電用の取水による水位変動で生育環境が悪化したことが減少の理由だと結論づけた。

国際学術誌に発表した。

研究チームによると、阿寒湖のマリモは1898年に発見され、20世紀前半に減少したとされていたが、変遷を示すデータはなかった。

チームは2021年7月に湖底の堆積物を採取し、マリモやマリモと共存している細菌のDNAの残存量を計測。

DNAの分解速度から堆積当時のマリモのDNA量を算出した結果、生育量は1900年ごろまでは豊富だったが、50年ごろまでに激減。土砂流入や大きな水位変動があった時期と重なることが分かった。

チーム代表の占部城太郎・東北大大学院名誉教授は「かつては最低でも10倍は生育していた。阿寒湖本来の自然環境を取り戻すには、生育量を10倍にする必要がある」としている。

参照元:Yahoo!ニュース