「食べられない」「食べずにいられない」子どもの気持ちに寄り添うには

毎月19日は、食育基本法などに基づき食生活を見直す「食育の日」とされているが、近年、食行動を中心にいろいろな問題が生じる「摂食障害(摂食症)」が増加している。

食事量の極端な増減や食べ吐き、下剤の乱用などが典型的な行為で、特に思春期の女性に多い。

重症化すると低栄養などでからだにさまざまな影響が及び、命に関わることもある。

子どもの食行動に異変を感じたら、保護者はどう対応すればいいのだろうか。

専門家に聞いた。

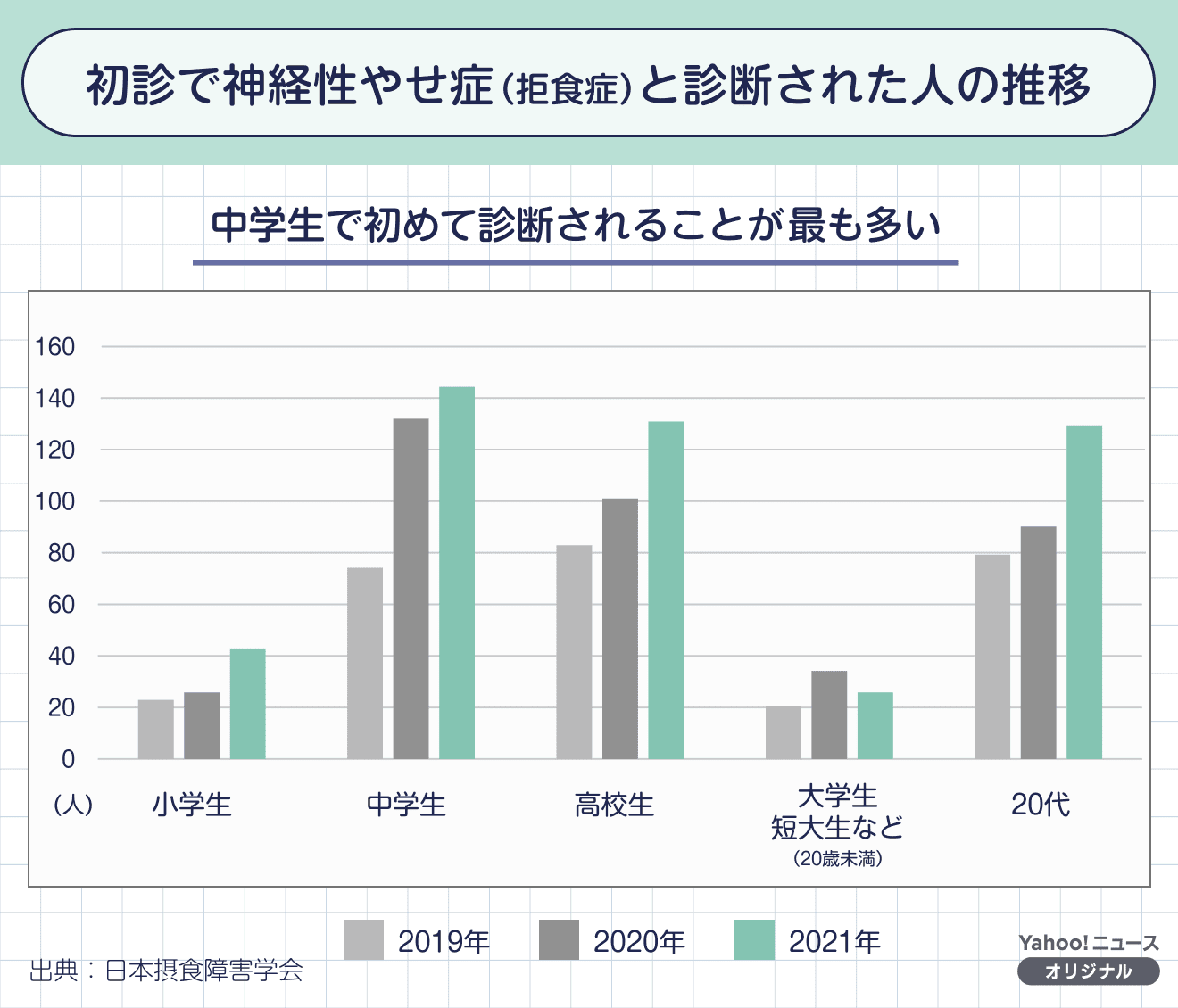

2022年に日本摂食障害学会が行った全国調査によると、10代の新規患者数は2019年と比べ、2020年が約1.5倍、2021年が約1.7倍に増加した。

この傾向は欧米各国の調査でも同様だ。

コロナ禍による社会環境の変化にともなう人的交流の減少、SNSやメディア報道(コロナ太りの報道ほか)などが10代女性に大きく影響を及ぼしたと考えられる。

どのようなことがきっかけで摂食障害(摂食症)に陥ってしまうのか。

周囲が気づくためには、どのような症状に注意すればいいのか。

心やからだへの影響は?

精神科専門医で小学生から大学生までのメンタルヘルスに携わっている田中伸一郎氏に聞いた。

田中氏:さまざまな要因が複合的に関与しているため、一概には言えないのですが、例えば(1)学校での人間関係や勉強などのストレス、家庭の問題などの環境要因、(2)食欲をコントロールする脳の働きに支障が生じて、食行動の変化から栄養がアンバランスになること、(3)本人の特性として、「太りたくない」と思う気持ちや、食に関するこだわりが強いこと。これらの(1)〜(3)が悪循環しているイメージです。

田中氏:神経性やせ症(拒食症)の一番典型的な特徴は、低体重です。「やせ願望」や「太りたくない」という肥満への恐怖がみられることが知られています。低体重なのに、太りたくないから、長時間の散歩や腹筋数百回など激しい運動をする「過活動」や、下剤を使うなどの傾向があります。 自分が「やせている」という自覚がほとんどないことも特徴です。

田中氏:神経性過食症(過食症)は、過食症状があり、一定時間ずっとだらだらと食べ続けるのが特徴的です。田中氏神経性過食症(過食症)は、過食症状があり、一定時間ずっとだらだらと食べ続けるのが特徴的です。例えば、週に何回か、2時間ぐらいかけてお菓子やお弁当をひたすら食べ続けて、それを自分で喉に指を入れて無理やり吐き出す「排出行動」がみられます。自分で吐くのが大変になってくると、下剤をたくさん飲んで出すこともあります。

摂食障害(摂食症)の症状については、摂食障害情報ポータルサイト(外部サイト)や、女性の健康推進室ヘルスケアラボ(「厚生労働省事業」東京大学産婦人科学講座監修)(外部サイト)のサイトなどでもチェックできる。

田中氏:症状が長引くにつれて、疲れやすくなったり不安や心配が強くなったりと、心やからだに不調が出てきます。田中氏症状が長引くにつれて、疲れやすくなったり不安や心配が強くなったりと、心やからだに不調が出てきます。神経性やせ症(拒食症)は、食行動の変化にともなって、睡眠障害や肌荒れ、脱毛などがみられますし、体調が良くないはずなのに、空元気のように活動性が高まることもあります。神経性過食症(過食症)は、自分で手を喉に入れて吐いた後に、自己嫌悪や罪悪感などが出てきます。「死にたくなる」という人もいますね。吐いた後は疲労感とともに、すごく嫌な気持ちになるみたいです。からだはむくみやすく、顔が腫れぼったくなることもありますね。

子どもが摂食障害(摂食症)かもしれないと思ったら、どう対応すればいいのだろうか。

田中氏:まずはかかりつけ医や小児科などで診てもらうといいでしょう。田中氏まずはかかりつけ医や小児科などで診てもらうといいでしょう。

からだへの深刻な影響がないか、血液検査や心電図検査などでからだの状態を把握することが大切です。

現状は、子どもの心の問題への対処や摂食障害(摂食症)の治療を積極的に行っている医療機関は限られており、専門の病院やクリニックが少ないことも課題となっています。

地域の大学病院に相談するのも一つの方法です。

病院に行く前に、SNSで相談先や疑問点などを確認することもできる。

摂食障害全国支援センター相談ほっとラインのアカウントでは、摂食障害(摂食症)に関するさまざまな情報を発信している。

Q:学校では予防や対策があるのでしょうか?

田中氏:健康診断のときに成長曲線を用いたグラフを活用するなどして急激な体重減少は確認できますが、普段は着衣のため、低体重や極度のやせは周囲から気づかれにくいという問題があります。また、競技の特性上、体形コントロールなどが求められるバレエや新体操などのスポーツをやっていてやせている場合は、判断が難しいと思います。担任の先生がスクールカウンセラーや保健の先生と連携したいところですが、体重や体形についてどのように相談していくのかはとても悩ましい問題です。

Q:家族はどう接したらいいでしょうか?

田中氏:摂食障害(摂食症)が一般的に知られるようになり、症状などをいろいろと調べている親御さんもいらっしゃいます。知識を得るのはいいですが、いきなりその内容を子どもに伝えるのはよくないですね。例えば、子どもが摂食障害(摂食症)だと自覚していないことに対して、「気づいてないでしょ」などと言ってはいけません。そうではなく、病気だと自覚できないことを大人が理解して、「やっぱり気づいてないんだな」と心の中で思いながら、子どもが考え感じていることをじっくり聞くなど、子どもの気持ちに目をむけることが大切です。

もちろん摂食障害(摂食症)のことはどこかできちんと話す必要がありますが、焦らずに、少しずつ伝えながら子どもと関わりをもつことが大事です。ずっと放置していて、ある日突然「病気だよ」と宣告するのが一番良くないですね。

Q:通院が難しい場合、家庭でできることはありますか?

田中氏:できることなら、一人で食べる「孤食」になるのは避けたいですが、やむを得ないこともあるでしょう。なので、まずは、本人が安心して食べられる環境を作ること。例えば、「全然食べてないね」「ほら、もっと食べて」などと言って監視するのは良くないです。それが嫌で「孤食」に陥ることもありますので。一方で、見ていないところで食事をゴミ箱に捨てたり、トイレに流したりすることもあるので、子どもの食事の状況は、なるべく把握した方がいいと思います。栄養やエネルギーの観点から食事のことを説明できたらいいですね。決して大人目線で知識を押し付けないようにしながら、ふうっと肩の力を抜いて、「成長期には鉄とタンパク質がたくさん必要なんだって」など、はっきり説明するのがいいと思います。

Q:先生はどのように治療していますか?

田中氏:血液検査の結果や体重の推移などの数値を「見える化」する、つまり、客観的にモニタリングしていきます。それに対して、本人の気持ちがどのように変化したのかを話してもらいながら、心とからだの調子の回復に向けて何ができるかについて、一緒に考えていきます。具体的な目標を決めて、次の診察までにできることをやってみるといった形で進めます。そういった回復に向けての話し合いができるようになれば、治療は軌道に乗ったと言えると思います。

本人の気持ちを大切にしながら対策を一緒に考えていく治療について、例えば、子どもがカロリー計算にこだわりが強くなっている場合は、とことん付き合うと田中氏は言う。

田中氏:まずは「そうだよね」と、子どものこだわりを受け止めることが大切です。その上で、行動するために必要なカロリーを割り出していきます。「あとこれだけカロリーが必要だよ。そのぶんを⚪︎⚪で摂取しようね」というふうに。話をしていくうちに、「実は友達が欲しい」といった要求が出てきて、「友達と出かけたけどお店に座っているだけで疲れて帰ってきました」ということであれば、「友達と話していられるぐらい体力つけないといけないね」「プラス5キロを目標にやれることを増やしていこうよ」というような話をしていきます。 「エネルギーがないと好きなことはできない」、「いろいろやりたいことがあったら、やっぱりパワーが必要なんだよ」ということを本人が実感できるようになったら、少しずつ回復に向かうと思います。

全国で食の魅力を伝える活動を行っている菅本香菜さんは、中学・高校の6年間、摂食障害(摂食症)に苦しんだ。

一時、身長158cmで23kgまで減少し、入院や療養を余儀なくされた経験もある。

当時の状況や、回復までの道のりを聞いた。

菅本さん:当時は学校の人間関係や自信のなさに悩んでいました。そんな時に、知人から「足が太くなったんじゃない?」と言われてショックを受けたんですね。その一言がきっかけでダイエットを始めました。初めは油分を控える程度でしたが、さまざまなダイエットを試していくうちにエスカレートしていきました。夕方5時以降は食べないと決めて、一人で食事をするようになってからは一気に症状が悪化しました。目に見えて体重が減り、初めは喜びを感じました。それがやめられなくなり、気づくと食べるのが怖くなっていました。

菅本さん:自信をつけたくて、勉強もすごくしていました。体重やテスト結果など、数値に固執していましたね。 頭の中は勉強と食べ物や体を動かすことでいっぱいでした。家族が作った料理を食べられないことや、食べることの両方に罪悪感を抱いていました。自分で食欲をコントロールできないため、周囲から「何で食べないの?」「もっと食べたほうがいい」と言われるのはすごく苦しかったです。

菅本さん:高校生の時、ある友人との出会いがきっかけとなり、回復に向かいました。その友人は、私が食べなくても気にせず、一緒に食卓にいることを楽しんでくれたんです。摂食障害(摂食症)である自分も含めて、ありのままを受け入れてくれたことに安心しました。そこから少しずつ周囲の言葉も聞き入れられるようになりました。食べられるようになってきたのは、友人と外食するとなった時に、体にいいものや野菜がたくさん食べられる場所など「一緒に何が食べたいか」「どんな所だったら自分が食べたいものがあるか」を調べ始めたのが第一歩だったと思います。友人と一緒に食べると楽しかったですし、食卓を楽しめるようになってきたことに喜びを感じたのを覚えています。

菅本さん:決して今の自分が悪いと思わないでほしいです。逆に、その経験があるからこそ得られるものがあるし、今感じているその苦しさが、誰かへの優しさに変わる時がきっと来ると思います。 私はずっと食に苦しんできましたが、今は食に救われています。生産現場や食べ物が作られる風土を知るにつれて、食べ物自体が命で、自分はたくさんの命に支えられているのだと実感します。食べるとはどういうことなのか、少しずつ広めていき、一緒に触れていくことができたらと思っています。

摂食障害(摂食症)について相談する場所として、医療機関のほか、当事者や家族・関係者を対象に、摂食障害全国支援センターの相談ほっとラインを利用できる。

事前に「よくあるご質問(FAQ)(外部サイト)」、「電話相談前に準備していただきたいこと(外部サイト)」を見ておくとよりスムーズになる。

全国の精神保健福祉センターでは心の相談全般を扱っている。

ホームページ(外部サイト)から各センターの所在地や電話番号など連絡先を確認できる。

・摂食障害全国支援センター:相談ほっトライン

電話番号:047-710-8869

受付時間:火・木・金曜日 9〜15時

※休日、年末年始、お盆休みを除く

・精神保健福祉センター

全国の精神保健福祉センター(外部サイト)

※心の相談全般を扱っている

参照元:Yahoo!ニュース