図解でわかる期日前投票

仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など、選挙期日に投票できない人を対象にした「期日前投票」が、今回の衆院選でも公示日10月15日(火)の翌日から始まった。

投票に必要なものは?

投票の流れは?

増加傾向にある期日前投票制度の疑問に答える。

Q. 期日前投票制度とは?

A. 投票日に投票所において投票することを原則としているが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組み。

対象者は、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、選挙期日に投票ができない人。

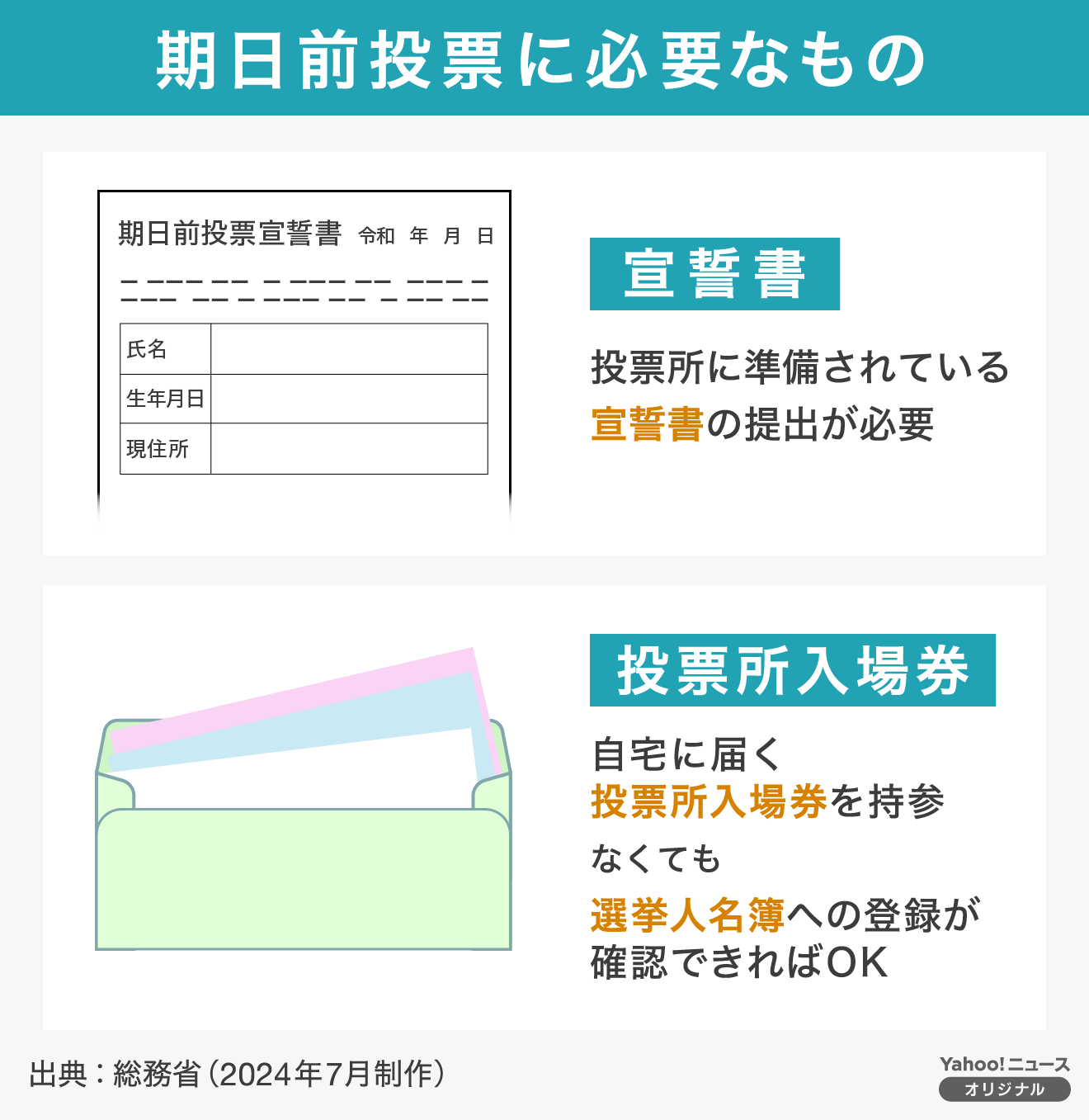

Q. 期日前投票に必要なものは?

A. 投票の際には、投票所に準備されている「宣誓書」の提出が必要になる(宣誓書は投票所入場券と一体化されていることもある)。

「本当に仕事で投票日に行けないのか」など、理由について聞かれたり、調査されたりすることはない。

また、自宅に届く投票所入場券を持参しよう。

なくても選挙人名簿への登録が確認されれば投票できる。

免許証等の本人確認書類があるとスムーズに確認が行える。

Q. なぜ宣誓書の記入が必要なのか?

A. 投票日当日に投票するのが原則で、期日前投票は例外として認められており、公職選挙法施行令第49条の8にも宣誓書の提出が定められているためだ。

Q. 投票の流れは?

A. ①投票所入場券を渡して、選挙人名簿に登録されているかを確認します ※投票所入場券がない場合も投票は可能です

②投票用紙をもらいます

③投票用紙に記載します(候補者名等を正しくはっきりと書きましょう)

④投票箱に投票用紙を入れます

※小選挙区選挙、比例代表選挙の投票後、最高裁判所裁判官国民審査の投票も行います

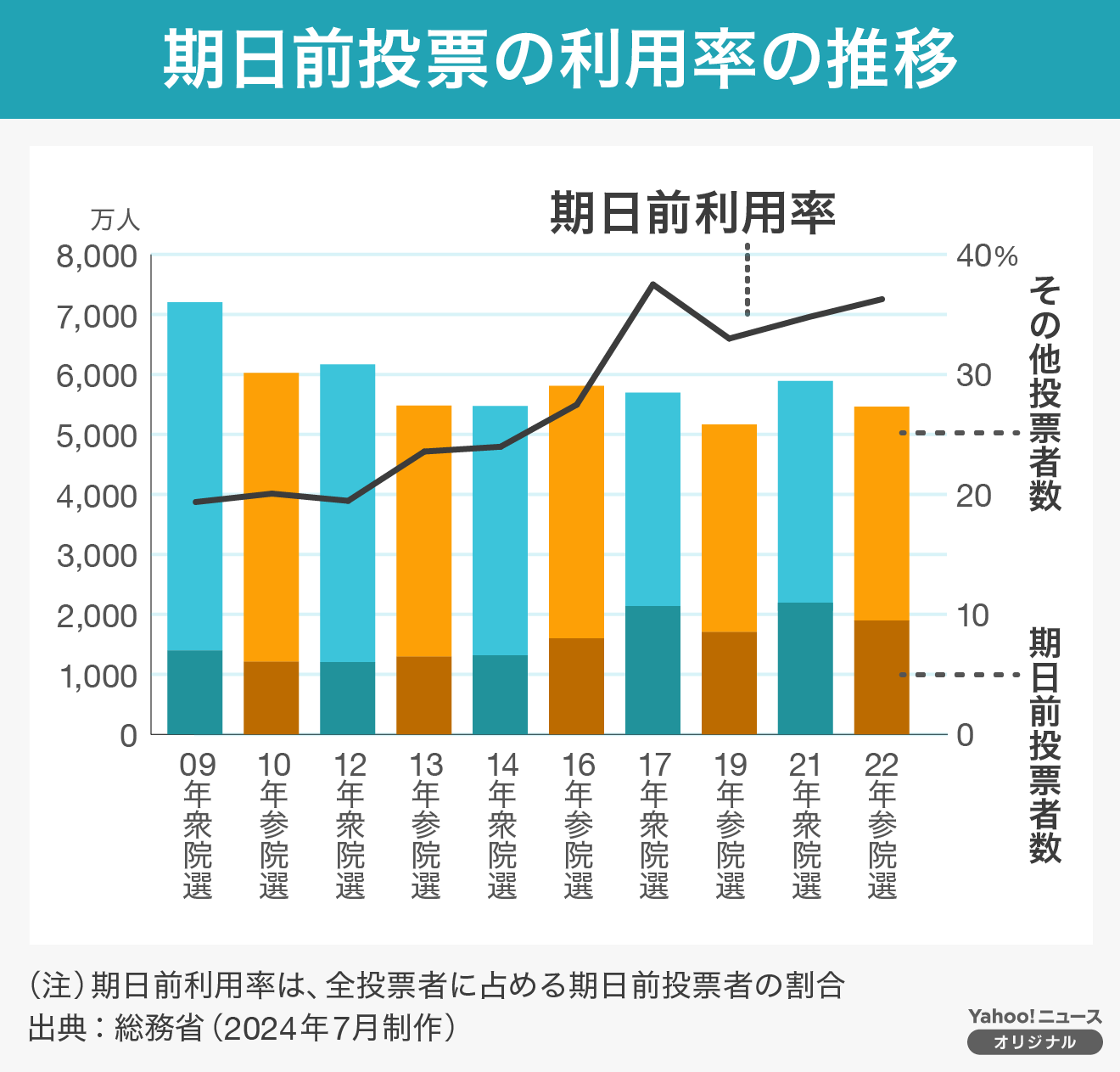

Q. 期日前投票の利用率の推移は?

A. 期日前投票を利用する有権者の数は増加傾向にあることがうかがえ、全投票者に占める期日前投票者の割合が3割を超える状況が続いている。

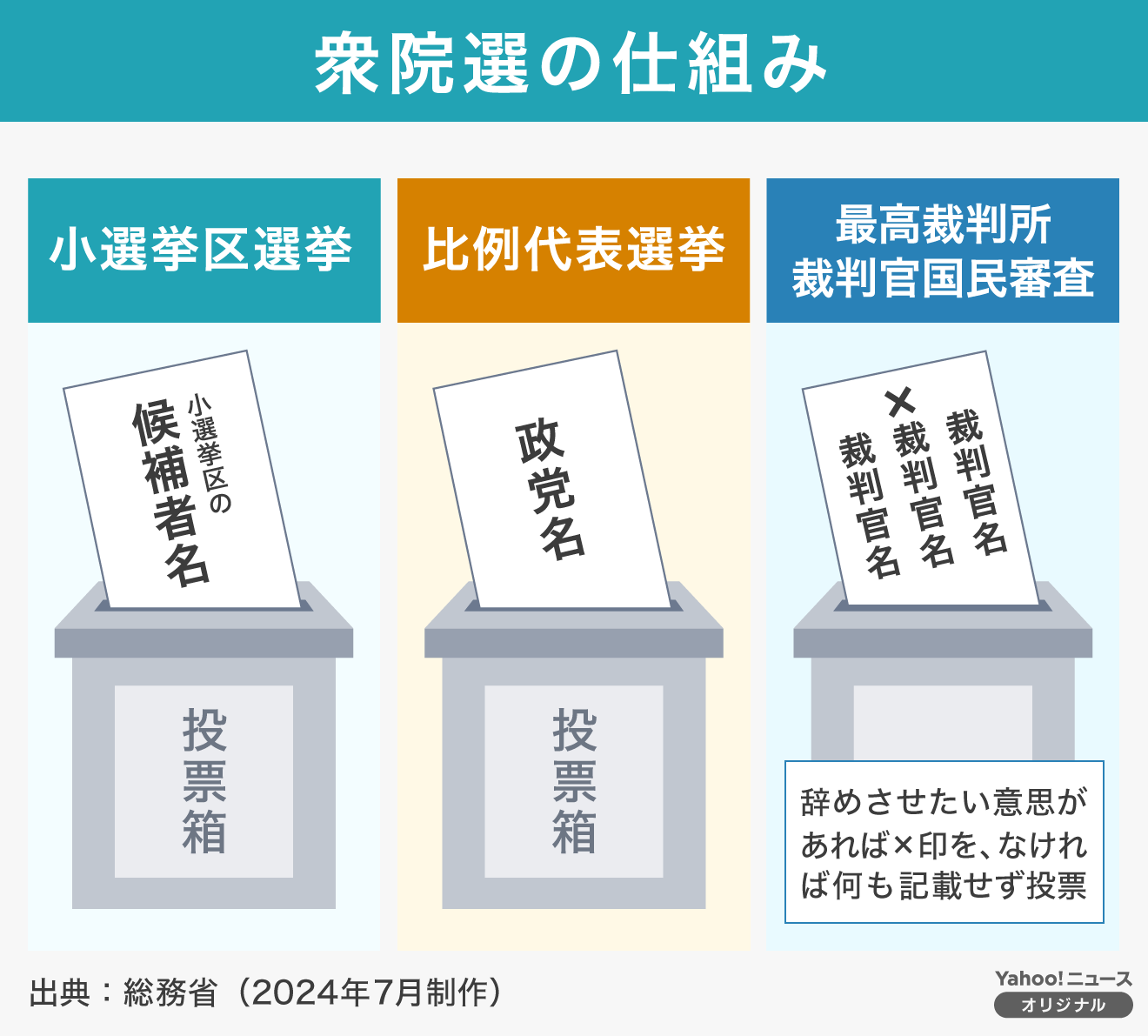

Q. 衆院選の仕組みは?

A. 衆議院議員の任期満了(4年)または衆議院の解散の場合に、総選挙が行われる。

小選挙区選挙と比例代表選挙からなり、小選挙区では候補者名、比例代表では政党名をそれぞれ記載して投票する。

また、最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われるため、3つとも投票しよう。

参照元∶Yahoo!ニュース